小論文 AIを使って添削時間を半減し、開発費を1/3に抑えた学習塾DX事例を詳しく解説。導入前の悩み・導入ステップ・効果・よくある質問まで、塾オーナーがすぐに行動できる情報をまとめました。

はじめに:添削が追いつかない塾現場の悩み

毎年10月以降は小論文の添削が増える学習塾の経営者様は同じ悩みを抱えているのではないでしょうか。

1枚あたり地味に時間がかかる小論文の添削。要領を抑えないと添削がきちんとできずバイトの方などに任せづらいこともあるこの業務。小論文の提出枚数が週60枚を超えると、講師が答案と向き合う時間だけで週20時間を超えることも珍しくありません。

外部添削は1枚3,000円前後かかることもあり、40枚依頼するだけで月10万円を超えるなどが起きると出費としては痛手です。

しかも生徒や保護者から「次の授業までに返却してほしい」というご要望も多く、ご不満の声や退塾理由になりやすいものです。

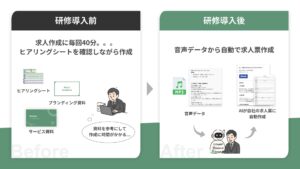

生成AIを一次添削に活用し、講師は確認と加筆だけに集中する“二段構え”を採用した塾では、添削時間を半分以下に短縮しながら品質を維持できています。

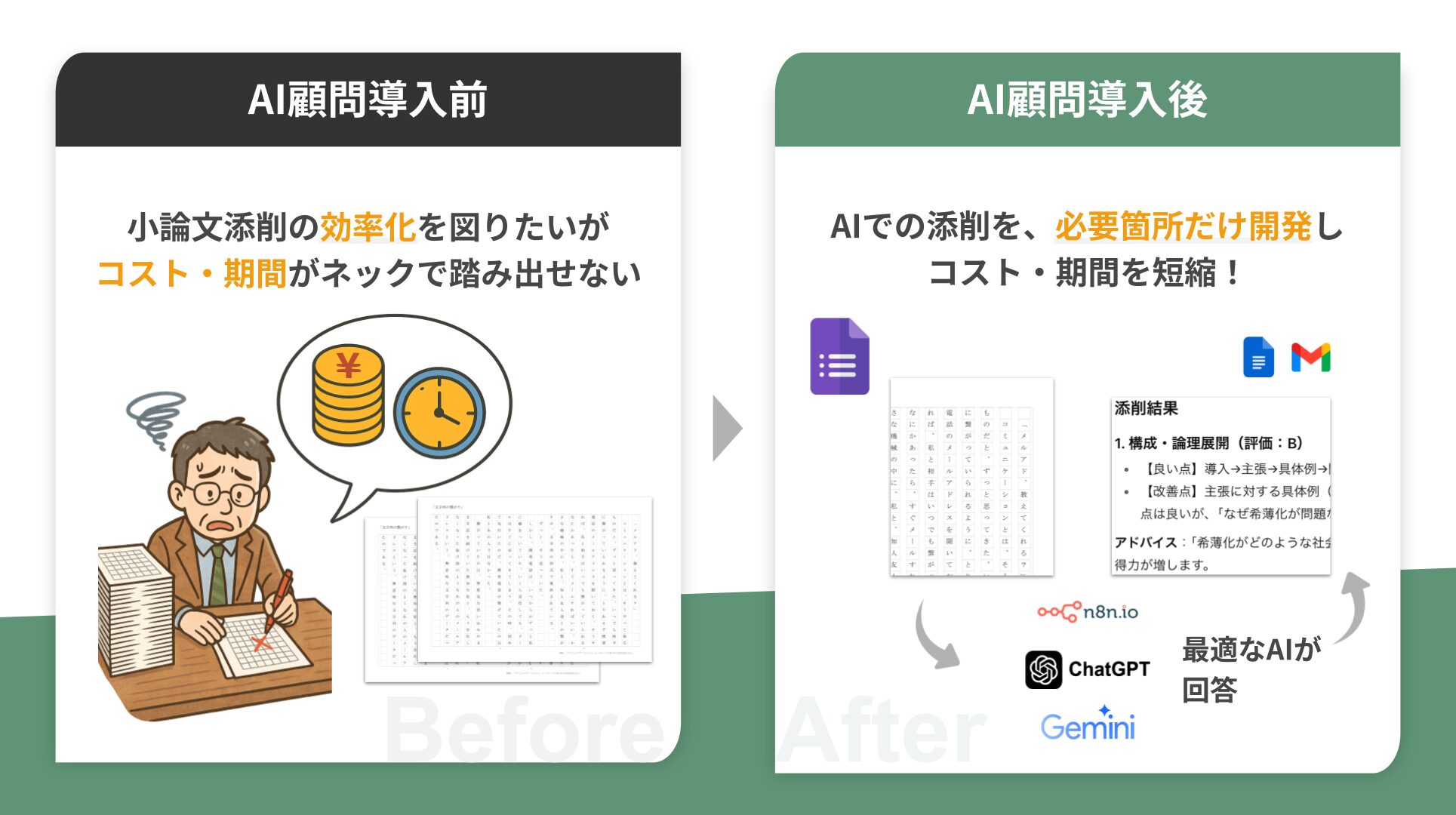

本記事では、小論文をAIで添削する仕組み作りを2カ月で、かつ当初の想定から費用を1/3で整備した実例をもとに、導入ステップと効果を具体的に紹介します。

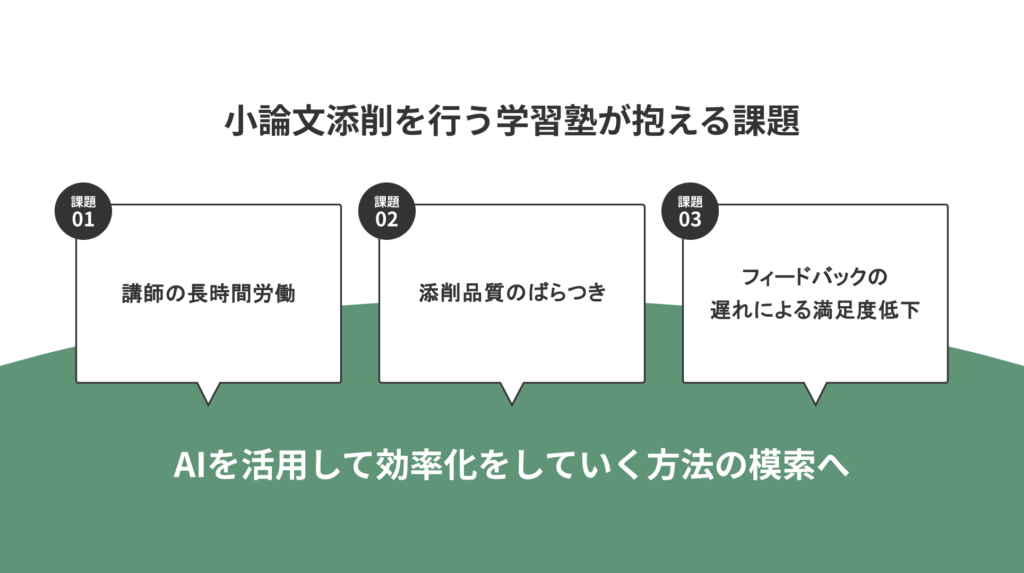

よくある課題:小論文の添削が必要な学習塾が抱える3つの課題

小論文添削が必要な個人経営に近い学習塾では次のようなお悩みを抱えていることが多いです。

- 講師の長時間労働

- 添削品質のばらつき

- フィードバックの遅れによる満足度低下

まずは授業外業務が毎年10月から2月にかけて多く発生します。講師の定着率低下や採用難につながるのはもちろん、塾によってはベテランの講師の採点依存も強く、基準が講師によって異なるため品質担保も難しい問題もあります。

フィードバックが遅いとお客様からの評判も悪くなり、その年度はまだしも翌年に向けた紹介やご兄弟のいらっしゃる家族の方ではリピートに繋がりづらくなる悪循環になってしまうこともあります。

導入企業と背景

株式会社LOGのメンバーにもご相談いただいていたのは、難関私大志望者向けに小論文添削を提供する学習塾。

10月〜3月は提出枚数が急増し、講師2名では処理が追いつかず、回答の遅延や残業問題が発生していました。

ご相談いただいた時点では、我々以外のシステム開発会社に専用のAI添削のシステムを作ろうと、並行してご相談したそうで、複数社からは半年・1,000万円超の提案ばかりで、費用対効果に合わず導入を見送っていらっしゃいました。

導入前のボトルネック

| 課題 | 詳細 |

|---|---|

| 添削作業の集中 | 講師の週稼働が20時間超、残業が増えていた |

| 基準の共有不足 | 添削理由があるものの、他の人に任せると保護者に説明しづらい |

| 生成AIよりも手動の方が早い | 採点基準を伝えて進めていくよりも、手動でやる方が 早いと感じてしまい、多くの件数を捌けない |

| 高額なシステム費 | システムの開発をして解決しようとすると1,000万近い提案が多く、 コストが見合わない |

解決アプローチ:小論文 AIでどう変わったか

今回の課題に対してLOGのAI顧問として、精度が高い生成AIを使いつつも、お客様にも負担ない形の仕組みをご提案させていただきました。

具体的にはAIの機能面の精度追求を行い、システムの裏側の構築に予算を割く形へ。さらにn8nと呼ばれるAIエージェントを構築する仕組みを混ぜることで新しいAIが出た時にはスムーズに切り替えられるようにしました。

一方で、お客様の入力画面はGoogleフォームにし、提出したらメールで採点結果が返ってくる形に。こうすることで、システムのお客様の画面や管理側の画面の開発コストも浮く仕組みにしています。

ご提案の中では次のような3つのポイントにこだわっています。

5-1. 複数AIモデルの精度検証を実施

ChatGPT、Gemini など複数モデルで同一答案を試し、精度・速度・API料金を比較。最適なAI活用の組み合わせを模索できるようにしました。なお、今までの採点基準データをRAGと呼ばれる仕組みで参照しつつ、さらに採点するほど成果が上がる仕掛けをした上で、どのAIを活用するのがコストパフォーマンスに優れているかを検証するところに最も予算を割くようにしています。

5-2. 採点基準をAIでさらに言語化

既存の採点基準に合わせて、過去の添削データをAIに学習させながらさらに判断基準を言語化。これにより評価のずれが減り、精度が高い採点をAIが自動でできるようにしました。生成AIの活用、おもにナレッジと呼ばれる過去のデータを参考に何かを処理させる時にはこのようなデータのクレンジングと呼ばれるデータを綺麗にする処理をすることで精度が上がります。

5-3. Googleフォーム連携でコスト圧縮

生徒の方の提出はGoogleフォーム、結果はGoogleドキュメントとメールで返却と決め、画面開発の工数を削減しました。Google Workspace環境のお客様でしたので、スムーズにその環境と接続。過去の採点基準もデータとして貯まるようになりました。

紙で添削してデータとして貯まらなかったものが、自動的に資産として貯まる仕組みになっているのは、非常に重要なDXの考え方です。わざわざ紙データをアップしないといけない職場というのは製造業や士業など多くの業界でいまだに多いのが現状です。このようにお客さまが自然と作業をして、勝手にデータとして蓄積される仕組み作りが求められています。

Before/Afterで見る効果

| 指標 | 導入前 | 導入後 |

|---|---|---|

| 開発費用 | 500万〜1,000万 | 150万〜 |

| 添削時間/枚 | 30分以上 | 3分+手動添削3分 |

| 導入期間 | 半年以上 | 2カ月 |

| 将来対応 | モデル固定 | 新モデルにすぐ移行可 |

| API費用 | AIにより変動 ChatGPTなどは費用対効果が会いづらい | GeminiやMistralOCRなど、低価格で品質が良いものを 選定して、いつでも切り替え可能 |

国内EdTech事例でも、生成AI導入で教材作成時間70%削減・費用38%削減など、初年度で投資回収が報告されている分野です。その中でもコスト面でも抑えられる仕組みで投資回収しやすい形となっています。

成功のポイント

今回の内容は、重要なAIの機能部分だけにフォーカスして仕組みを整備し、画面数を減らしてコストを抑えています。

とはいえお客様の入力画面がないと使いづらいこともあり、見慣れているGoogleフォームを用いることで利便性もキープ。

これにより講師も繁忙期に多くの小論文の添削業務に従事でき、お客様の数も確保しやすくなりました。

繁忙期前の仕組みの整備でしたが、忙しい時期を迎えるのが株式会社LOGのメンバーとしても、楽しみになっています。

FAQ:よくある質問

Q. 誤採点が心配です。

A. AI一次添削+講師確認の二段構えで添削しており、負荷を減らせるようになっています。

Q. 手書きや縦書きは対応できますか?

A. 縦書きはAIの不得手なところでしたが、近年の生成AIや画像認識AIの精度は向上しています。また、必要に応じてOCRを複数回走らせる方法で精度を上げることもできるため、お客様の情報に応じて複数AIの読み取り結果を元に判断する仕組みにすることも可能です。

Q. 既存のLMSや成績管理システムと繋げられますか?

A. 既存のシステムにAPIがあるかどうかに依存します。Googleフォームからスプレッドシート経由で各種システムと連携していくことは可能なので、情報を入れたいシステムの仕様の確認からお気軽にご相談ください。

まずは無料で相談・資料DLから

LOGでは、ヒアリング→テスト→本導入→運用まで月額制でまとめてサポート。

「必要な部分だけ作る」から、費用も期間も最小限で済みます。

「うちでも同じことができるの?」「どんな仕組みで成果が出たの?」

まずは無料でご相談・事例資料ダウンロードをどうぞ!

現場やスタッフの課題、経営課題にあわせて、最適なAI活用・育成プランをご提案します。

「自社での応用イメージを一緒に描いてほしい」など、ご相談だけでも歓迎です。